|

A

maggio, quando morì la vecchia Gisella, giunta dalla

città, si stabilì in paese la sua giovane nipote,

Romilda. Firmò gli atti dal notaio, parlò con il

podestà (1) e poi si trasferì nella bella casa di

Gisella, sul bricco (2) più alto, che a guardarlo dal

paese spicca verdissimo sullo sfondo delle montagne. Romilda era molto

bella, alta, slanciata, bionda con i lunghi capelli sempre raccolti in

trecce e gli occhi di un azzurro profondo. Presto la casa riprese a

vivere: il giardino curato, l’orto ordinato, le rose fiorite a

far cornice al cancelletto d’ingresso, tutto stava a dimostrare

che Romilda era una ragazza buona e coscienziosa. Aveva talmente tante

doti che presto i giovanotti del paese cominciarono a ronzare attorno

alla casa di Gisella come api attorno ad un fiore. Ma Romilda, cortese

ed educata con tutti, non dava spago a nessuno né era solita

fare la smorfiosa. In paese tutti apprezzavano il suo comportamento ed

era benvoluta.

Nel mese di settembre Stefano, il figlio del farmacista, finì il

servizio militare. Con la sua uniforme di panno blu, il kepì in

testa, le buffetterie bianche (3) e lo zaino a spalla tornava al

paese. Era notte ma la luna piena illuminava i prati. Stefano era

felice: tra poco sarebbe stato di nuova a casa sua, tra la sua gente.

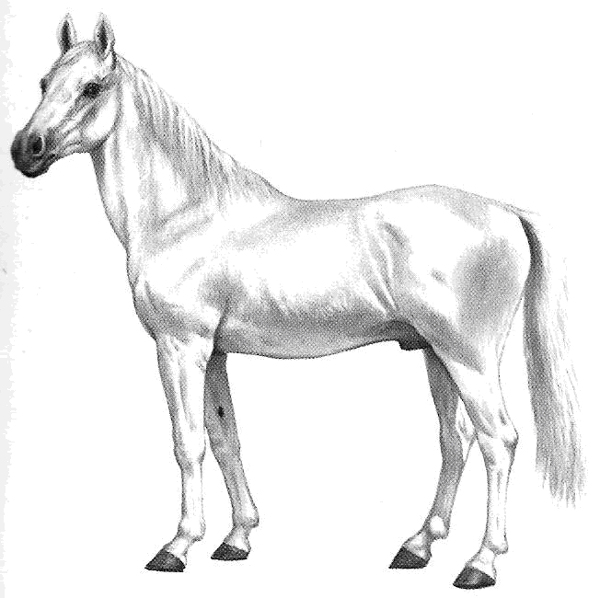

D’un tratto sul versante della collina vide un cavallo bianco al

galoppo, la criniera al vento e la coda alta, diritta e fiera. Stefano

si ferma come abbagliato dalla visione e il cavallo, ora distante da

lui solo una ventina di metri, si inchioda sulle quattro zampe, lo

osserva a sua volta, nitrisce, si volta e galoppa scomparendo lontano.

Stefano pensa: “Che cavallo meraviglioso. Devo sapere chi

è il padrone e convincerlo a vendermelo!”. E sospirando si

avviò verso casa. Fu grande festa nella casa del

farmacista ma a Stefano la curiosità arrovellava il cervello.

“Padre, di chi sono i prati sulla collina?” “Vuoi

dire il bricco di Gisella? Dalla sua morte sono della nipote,

Romilda”. La mattina dopo, quando l’ora parve decente,

Stefano si diresse alla casa di Romilda. “Signorina voi possedete

un cavallo bianco che la notte galoppa nei prati?”. “No

caro signore. Non posseggo altri animali che il mio gattino (4) ,

quello nero che vedete nascondersi lassù sul fienile”. Ma

qualcosa scattò nella mente e nel cuore dei due giovani, che,

con gli occhi persi negli occhi, presto dimenticarono i cavalli e notti

di luna piena. Fu solo il campanile che rintocco il mezzodì a

farli tornare su questa terra. Stefano imbarazzato salutò

scusandosi dell’incomodo, Romilda abbassò pudicamente gli

occhi, arrossendo. Fatti quattro passi verso il borgo Stefano

trovò il coraggio, vi volto e chiese “Signorina Romilda,

posso tornare a trovarvi qualche volta?”. Romilda annuì e

corse in casa con il cuore che batteva all’impazzata. Le visite

di protrassero, con sempre maggiore frequenza, per tutto

l’autunno e l’inverno fino a marzo quando Stefano decise di

parlare al padre per avere l’autorizzazione di chiedere Romilda

in sposa (5) . A dire la verità tanto il farmacista quanto tutti

gli altri paesani si domandavano quanto avrebbero ancora atteso i due

innamorati a convolare a giuste nozze. Era uno splendido mese di maggio

quando si celebrò il matrimonio, sembrava che le rose ed i fiori

dei giardini del piccolo borgo avessero atteso un evento eccezionale

per dare sfogo a tutta la loro bellezza. Stefano e Romilda stabilirono

nella casa di Gisella il loro domicilio coniugale e lì

iniziarono a vivere una storia d‘amore di quelle che solo sui

libri sembrano esistere. Era giunto luglio quando nel cuore della notte

Stefano si svegliò con una strana sensazione. Romilda non era

nel letto accanto a lui. In preda ad un’improvvisa agitazione

Stefano balzò dal letto: in un attimo fu nel giardino ma di

Romilda nessuna traccia. Il cancelletto tra le rose era aperto. Corse

fuori e di qui verso il borgo. Non c’era pericolo di inciampare

con quella luna piena… Come folgorato andò ai prati e

lì galoppava il cavallo bianco. Stefano si nascose dietro un

folto cespuglio e quando il cavallo fu lì vicino balzò

dal suo nascondiglio e lo abbraccio al collo. Per un attimo si

trovarono, uomo ed animale, con gli occhi negli occhi: quelli del

cavallo erano di un azzurro profondo! Per la sorpresa Stefano

mollò la presa ed il cavallo, via di corsa, sparì dietro

il crinale. Un dubbio si insinuava nel cervello di Stefano: dalle valli

fino alla Langa (6), in tutto il cuneese si sa che certe donne hanno il

dono, o la maledizione, di trasformarsi in animali. “Ho sposato

una masca (7) , sarò forse per questo dannato in eterno?”

che erano ancora recenti le memorie di roghi e inquisitori (8) . Deciso

a fare luce sulla questione ritornò a casa ma

nell’attraversare il giardino il gatto nero di Romilda gli

finì tra i piedi facendolo ruzzolare a terra. “Contacc (9)

al gatto!” Si rialza un po’ indolenzito, controlla che

nulla sia sgusciato dalle tasche, si accerta che il gatto non abbia

riportato danni (ma si è mai visto un gatto che si faccia male

quando fa una marminella (10) ?) e rientra in camera da letto

massaggiandosi un gomito. Romilda è in piedi accanto al letto,

trafelata, con i capelli sciolti sulle spalle. “Stefano cosa

è accaduto che ti sei precipitato fuori casa nel cuore della

notte? Ti ho sentito dalla cucina dove ero andata a bere un sorso

d’acqua e mi sono preoccupata. Quando poi ho sentito quel gran

baccano in giardino ho pensato che dei birbanti ti fossero saltati

addosso e solo ora che ti vedo sano e salvo mi riprendo un poco dallo

spavento. Ma ti prego, raccontami.” Tra se Stefano pensò

“…e che cosa le racconto, che sono un salame, uno che vede

cavalli con gli occhi azzurri e dubita della propria moglie, uno che

invece di ringraziare Dio per il dono dell’amore di Romilda si

immagina magia e fisica sotto il proprio tetto. No le racconto la

verità”. “Mi sono svegliato e non ti trovata accanto

a me. Forse ero ancora un po’ addormentato sono uscito di casa ma

il sogno mi ha seguito e ho rivisto quel magnifico cavallo. Sono

tornato a casa e non ho visto il micio nero, l’ho travolto e sono

caduto. No, nessun problema: il micio sta benissimo. Ed io sono felice

di essere di nuovo accanto a te!”.

La storia ci dice che di cavalli nelle notti di luna piena sul bricco

di Gisella non se ne sono visti più, che dopo l’inverno,

in aprile quella casa fu allietata dall’arrivo di una splendida

bambina con i capelli biondi, che il gatto nero prese immediatamente a

balia, presidiandone giorno e notte la culla. Di figli ne arrivarono

ancora altri cinque ma quella prima bambina fu davvero speciale. Ma

questa è tutta un’altra storia.

(1) Capo del comune medioevale che rendeva giustizia e guidava l’esercito in guerra.

(2) La cima aguzza di una collina. Zingarelli ritiene sia un

termine di radice preindoeuropea, cioè che risale a culture

precedenti quella latina.

| (3) Queste sono le caratteristiche delle divise militari

ottocentesche. La giacca è corta con due file di bottoni di

metallo lucido che la chiudono fin sotto il collo, il colletto con le

mostrine, il kepì è un cappello cilindrico alto 10- 15 cm

con visiera di tela cerata e sottogola, le buffetterie sono il

cinturone a cui è appesa la sciabola (sabro) o la baionetta

(corta sciabola che si monta sulla canna del fucile), la giberna in cui

vengono custodite le cartucce, ed infine le due bandoliere incrociate

che passando sulle spalle sorreggono il cinturone. |

|

(4) Il gatto nero è un simbolo di una magia a

volte solo misteriosa, a volte perversa. È l’animale

imperscrutabile, autosufficiente che decide con chi e per quanto tempo

accompagnarsi; mai ha un padrone,se mai un ospite. Di notte i suoi

occhi gialli fiammeggiano nell’oscurità quasi a ricordare

le fiamme dell’inferno dei dannati. Tanto bastava per intessere

attorno al povero micio tutta una pletora di leggende e storie

spaventose.

(5) Il capofamiglia fino a pochi anni fa doveva decidere per il

bene di tutto il nucleo familiare. Le scelte sulla possibilità

di fare delle spese o assumersi responsabilità nei confronti di

terzi era una sua competenza esclusiva che nessuno metteva in dubbio:

erano tempi in cui era duro mettere assieme il pranzo con la cena e

quindi ne andava della sopravvivenza dell’intera famiglia. Ovvio

che una decisione importante come un matrimonio dipendesse dal

capofamiglia.

(6) Dalle nostre valli per raggiungere la Langa bisogna scendere

a valle, attraversare la pianura alluvionale e risalire su quelle

colline. Per chi viveva sulla montagna cuneese dire dalle valli alla

Langa equivaleva a dire: da una parte all’altra del mondo

conosciuto.

(7) Masca è il piemontese sinonimo di strega ma il termine

italiano è riduttivo. Masca è anche l’essere umano

che si trasforma in bestia, chi sa parlare con i morti, chi legge gli

avvenimenti negli oggetti, chi predice il futuro, chi lancia

maledizioni oppure ve ne libera. Masca è tutto quello che

è magico, inspiegabile, ad di là dell’umana

comprensione. In secoli dove scienza e cultura erano poca cosa e in

più patrimonio di pochissimi, di cose inspiegabili dovevano

essercene moltissime e quindi moltissime erano le forme di stregoneria

e di magia che intessevano la cultura e la vita di quei nostri

antenati.

(8) Dopo il Concilio di Trento (1563) e fin oltre la metà

del ‘600 l’Inquisizione, per reazione alla riforma

luterana, attuò una capillare azione di identificazione

dell’eresia in ogni sua forma. Ne patirono scienziati, filosofi,

protestanti ed ebrei, ma anche uomini e donne semplici, per qualche

motivo oggetto di pubbliche denunce. Così toccò ai

deformi e agli storpi di finire sul rogo, e soprattutto alle

indemoniate, alle figlie di Satana, alle streghe. A questa vergogna

storica non si sottrasse il Piemonte: ancora nella prima metà

del secolo qualche poveretta finì bruciata per presunte pratiche

magiche. Le ultime due vittime documentate furono mandate al rogo a

Cairo nel 1630 dopo un processo in cui furono coinvolte 6 donne del

posto. Ecco perché all’epoca del nostro racconto la

memoria è ancora fresca.

(9)

Contacc = contagio. Questa imprecazione risale al XVI secolo, durante

l’imperversare delle tremende epidemie di peste e di vaiolo.

Citare questa grande disgrazia si pensava potesse avere l’effetto

di scongiurala.

(10) Piemontesismo per indicare birichineria, monelleria, malefatta.

|