I primi a montarlo in battaglia furono gli Sciti, «signori delle steppe».

Quando nelI'VIII secolo si diffuse 'la staffa,’ la cavalleria pesante divenne una protagonista della storia.

Un grande storico francese, Lucien Febvre, se la prendeva spesso con

gli studiosi usi a trattare certi temi di storia socioeconomica senza

preoccuparsi minimamente dell'aspetto tecnico di essi: con quanti a

esempio, conducendo un'indagine di storia dell'agricoltura, mostravano

sovrana nonchalance per tutto quel che concerneva gli attrezzi

agricoli, i metodi di trattamento del terreno, i ritmi e i sistemi di

lavoro. Come se — commentava il Febvre — i contadini d'un

tempo avessero arato la terra con dei pezzi di carta.

Anche la storia cosiddetta «militare», o la storia della

guerra in genere, è stata a lungo vittima di atteggiamenti e di

pregiudizi di questo tipo, e studiata al massi¬mo come un aspetto

collaterale della storia politica e diplomatica: lavoro aulico e

accademico, da farsi a tavolino, lontano dalle cure

«meccaniche». Si parlava così di storia navale senza

saper con esattezza neppure in che modo erano disposti i banchi dei

rematori su una galea; si discuteva d'artiglieria e della sua

importanza nelle guerre napoleoniche senza aver la minima idea di quali

problemi comportasse la fusione d'un cannone. In Italia, un

atteggiamento del genere è stato a lungo sostenuto dall'egemonia

dell'idealismo che tendeva a svalutare gli aspetti

«pratici» delle questioni e a privilegiare invece il legame

tra storia e filosofia. In una storia militare che — a parte i

benemeriti sforzi di molti — era sempre più in

realtà storia di sovrani e di istituzioni, storia di battaglie e

di schieramenti (quando non scadeva nel retorico e nel celebrativo)

capi e soldati venivano costretti, spesso, a combattere con pezzi di

carta, a cavalcare pezzi di carta. Da qui l'immeritato ostracismo di

cui nel nostro Paese la storia militare è stata vittima nel

dopoguerra, aggravato da un equivoco di natura politica: si temeva che,

dopo che il fascismo ne aveva fatto materia di studio nelle scuole, la

storia militare non potesse non essere una disciplina

«militaristica». E ciò, nonostante il lavoro di

ottimi specialisti, quali Piero Pieri e la sua scuola. Oggi, comunque,

tale impasse pare definitivamente superata. Scienze Come l'archeologia,

la storia della tecnologia, la storia delle culture materiali, sono

venute in aiuto allo storico costringendolo — è vero

— a un supplemento di preparazione e alla faticosa disciplina del

lavoro in équipe, ma fornendogli al tempo stesso un decisivo

strumento nella soluzione di problemi per i quali la sua tradizionale

«attrezzatura umanistica» (si parla, beninteso,

dell'Italia) era insufficiente.

Questo rinnovamento metodologico è partito dalla scuola francese

del Febvre e di Mare Bloch e si è ampiamente giovato dei

progressi compiuti, nel campo dello studio delle culture materiali,

specie in Unione Sovietica, in Ungheria, in Polonia. Il nostro Paese,

come purtroppo capita spesso, non è stato neppure in questo caso

all'avanguardia: ma sta almeno imparando, ed è già

qualcosa.

Alla luce di queste nuove esigenze, gli studiosi di storia antica e i

medievalisti sono tornati a esaminare le vicende di un protagonista

dell'età preindustriale: il cavallo, compagno dell'uomo sul

campo di battaglia e nel lavoro.

Per intere generazioni si è ripetuto che il medioevo è

l'età della cavalleria e dei grandi dissodamenti, quindi del

cavallo-arma e del cavallo-forza motrice. Già, è presto

detto: ma, nella realtà concreta, che tipo di cavallo?

Proveniente da dove? Allevato e addestrato come, da chi? Capace di

quali prestazioni? Condizionato da quali limiti? Selezionato secondo

quali principi, e con quali tecniche? Infine, costoso quanto, e dunque

accessibile a quali ceti?

Tutto ciò non basta ancora. Se esaminiamo le antiche fonti

relative al cavallo — da quelle scritte a quelle archeologiche o

monumentali — noi troviamo in esse il costante comune

denominatore mitico-sacrale. Presso i Greci, esso è l'animale

sacro ai luminosi dèi celesti come Apollo non meno che alle

divinità degli abissi marini o sotterranei, a Poseidone e ad

Hades che nell'Iliade compare con l'epiteto di «Signore dei

corsieri». Accompagna e simbolizza l'«apoteosi»,

cioè la divinizzazione dei mortali, degli eroi ellenici come

degli imperatori romani: le statue equestri sono l'espressione di

questo importante quadro sacrale. La morte e la rinascita, la discesa

agli inferi e l'ascesa ai cicli sembrano essere strettamente connesse

al culto del cavallo: Pegaso, il corsiero alato di Bellerofonte, si

dice nato dal sangue di Medusa e nel suo stesso nome (da pegài,

«acque marine») rinvia a una nascita oscura, a un culto

tellurico. Nei miti si può dire di tutti i popoli indoeuropei il

ricordo del sacrificio del cavallo è connesso al culto degli

dèi uranici, ma d'altro canto quell'animale ha un ruolo

fondamentale nelle esequie e accompagna il morto verso la sua estrema

dimora. L'uso dell'inumazione del cavallo insieme al cavaliere era

diffuso tra i Reitervölker («popoli cavalieri») delle

steppe, quelli di stirpe indoeuropea non meno che gli ugriani. Ancora

ai giorni nostri il folklore degli ultimi discendenti degli antichi

Sarmati, cioè degli Osseti del Caucaso, presenta l'ultimo

viaggio del defunto come un'avventurosa cavalcata oppure come un

«rinascere» entro la pelle di un cavallo sacrificato: lo

stesso mito del «cavallo di Troia» sembra ricondurre a

credenze del genere. Le leggende relative a cavalli parlanti e

predicenti il futuro, rimaste nell'epica medievale e nelle fiabe

popolari, risalgono direttamente all'antichità greco-romana non

meno che a quella celto-germanica. Cavalli sacri, dotati di poteri

divinatori, erano venerati presso i Celti e presso i Germani; tra i

Galli era conosciuta la dea Epona, protettrice di stalle e di

cavalieri; nella mitologia germanica, il cavallo era compagno degli

dèi superiori, gli «Asi» (si ricordi soprattutto

Sleipnir, l'ottopode corsiero di Wotan), e delle Walkirie. Nelle

legioni romane acquartierate nell'area danubiana, era diffuso il culto

di una divinità equestre, il misterioso «Cavaliere

trace», mentre nell'Egitto ellenistico-romano si adorava un Horus

equestre che uccideva il coccodrillo-Seth (personificazione delle forze

del male) e che forse ha costituito l'archetipo del culto e della

figura di San Giorgio, assai venerato in area copta e

cristiano-orientale. Parecchi santi cristiani — per esempio

sant'Eligio, maniscalco — hanno a che fare con il cavallo e

paiono essere in realtà cristianizzazione di antiche

divinità pagane. Compagno d'oltretomba, il cavallo estendeva il

suo aspetto di tremenda sacralità fino a presiedere a culti e a

credenze legate ai riti di fine e di rigenerazione del mondo. Gli

indiani gandharva e i loro parenti greci, i centauri, possono celare

nelle pieghe del loro mito il ricordo di un popolo di feroci cavalieri.

Soprattutto sembrano rinviare a certe società segrete che

raffiguravano ritualmente il periodico ritorno al caos e quindi

ponevano le condizioni magiche per la successiva restaurazione

dell'ordine cosmico. Società iniziatiche del genere sembrano

essere state quelle dei cosiddetti «guerrieri-belva»

germanici (gli uomini-lupo, ùlfhedhnar, e gli uomini-orso,

berserkif), caratterizzati da una parentela magico-totemica con le

belve di cui assumevano figura, atteggiamenti e nome. Le origini

profonde dell'araldica medievale sono state forse queste. Questa

presenza del cavallo, alla fine dell'antichità e all'inizio del

medioevo, si sdoppiò caratteristicamente, nella simbologia

cristiana, in due ordini opposti di valori. Da un lato il cavallo

divenne per eccellenza l'animale nobile, il simbolo delle più

rare virtù di coraggio e di lealtà (era il compagno del

cavaliere e di certi santi guerrieri, come Giorgio e Demetrio);

dall'altro era una belva feroce e terribile (i cavalli

dell'Apocalisse), addirittura forma preferita delle incarnazioni

demoniache (i «cavalli neri» della leggenda di Teodorico,

ricordata anche in un celebre passo di Giosuè Carducci, o della

cosiddetta «caccia feroce», apparizione notturna di funesti

cacciatori).

Comunque fosse, la demonizzazione non bastò a far dimenticare ai

popoli da poco evangelizzati che la presenza equina era una presenza

sacrale. I morsi, le briglie, gli speroni, più tardi le staffe,

sepolti accanto ai guerrieri germanici ormai cristiani, sono qualcosa

di più che oggetti onorevoli indicanti la funzione militare e il

rango del defunto: costituiscono forse il segno magico della

persistente presenza del compagno d'oltretomba. Così le fibule

longobarde «a testa di cavallo». Un quadro simbolico e

mentale così ricco e complesso — esso, come ha notato Cari

Gustav Jung, permane nella fantasia onirica, dove il cavallo ha un

ruolo primario (si pensi al famoso dipinto Incubo di Johann Heinrich

Füssli, opera del 1781) — era un corrispettivo

dell'importanza del cavallo nella vita sociale e materiale e nelle

tecnologie militari e produttive degli antichi popoli, soprattutto

degli indoeuropei.

Il suo uso si affermò comunque con relativa lentezza: la fama

che ancor oggi sopravvive della sua «furia», della sua

«pazzia», attesta che l'addomesticarlo non dovette essere

facile. Di recente si è sviluppata tra gli studiosi un'ancor non

risolta polemica sull'animale il cui addomesticamento dovette far da

modello a quello equino, e di cui pertanto il cavallo finì con

il prendere il posto. Prove linguistiche e archeologiche militano a

favore di una sostituzione del cavallo all'onagro (cioè

all'«asino selvaggio») a sud del corrugamento

alpino-himalayano, alla renna a nord di esso.

Si deve ad ogni modo notare che entrambi quegli

animali erano usati come trascinatori di carri piuttosto che come

trasportatori di pesi e di uomini sul dorso. Le testimonianze sumeriche

dell'onagro aggiogato risalgono al III millennio a.C., e il nome

sumerico del cavallo suona «onagro di montagna»,

«onagro d'oriente», con palese

rinvio all'altipiano iranico. Del resto l'ondata dei popoli

indoeuropei nella prima metà del II millennio

dovette perfezionare l'uso del cavallo aggiogato al carro piuttosto che

introdurre l'uso del cavalcare, che richiedeva un lungo addestramento,

un rapporto particolare tra uomo e animale, lo sviluppo della complessa

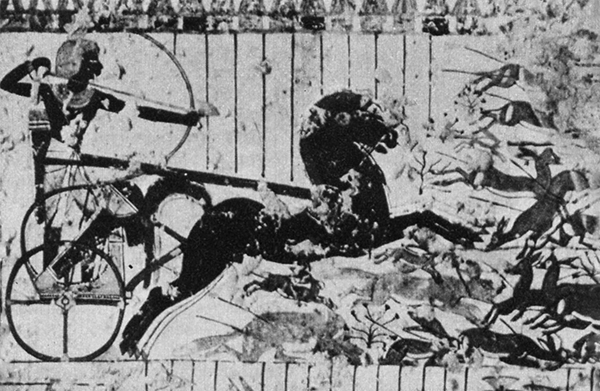

bardatura da testa e da groppa. I rilievi tebani che illustrano la

guerra tra il faraone Seti I e gli Hittiti (fine del XIV secolo a.C.)

mostrano che questi ultimi usavano per combattere il carro da guerra, e

cavalcavano solo quando si trattava di svolgere funzioni di staffetta o

di esploratore.

Userhet, segretario del faraone Amenofi II

a caccia di cervi con

l'arco su un carro leggero trainato da un focoso cavallo.

(Affresco dalla tomba di Userhet, a Tebe, sulle rive del Nilo)

Questa sfiducia nelle prestazioni belliche del cavallo

(forse derivata dalla sua ombrosità e dal suo carattere

impulsivo) sopravvisse a lungo. Ancora nell'età altomedievale

alcuni popoli germano-occidentali (gente assuefatta alla foresta e alla

palude, dunque meno familiarizzata con il cavallo di quanto non fossero

le popolazioni germano-orientali come Goti e Longobardi, abituate alla

steppa) cavalcavano sì per spostarsi da un luogo all'altro o per

cacciare — o anche per motivi di prestigio — ma in

battaglia preferivano scendere e combattere a piedi. Quanto al

permanere dell'uso del carro da guerra, i suoi vantaggi sono evidenti:

l'equipaggio di un carro era formato dall'auriga, che pensava solo alla

guida dei cavalli, e dal guerriero che sciolto da quella preoccupazione

poteva dedicare intere le sue energie allo scontro.

Carro ippotrainato con un arciere hittita e il suo auriga.

Scultura dalle mura di Karkemish dell'870 a. Cristo.

Quando si

cominciò a combattere dal dorso del cavallo (furono i popoli

nordiranici, specie gli Sciti, e quelli «delle steppe» a

farlo per primi), ciò avvenne estendendo alla guerra le tecniche

venatorie: i primi guerrieri a cavallo furono armati alla leggera,

erano principalmente arcieri che esercitavano il combattimento da

lontano, in corsa, abili soprattutto nel farsi inseguire tirando poi

sull'inseguitore (la proverbiale «freccia del Parto»). Lo

studioso italiano Augusto Azzaroli ha scorto in un tardo rilievo

hittita, risalente all'VIII-VI secolo a.C., la prima sicura prova

archeologica di un guerriero a cavallo: ma va da sé che l'uso

del carro da guerra rimase vivo a lungo, prima di restringersi alle

parate e ai giochi sportivi. È noto che la cavalleria romana,

armata alla leggera, combatteva usando la tecnica del volteggio e

serviva principalmente per preparare il terreno: essa ebbe sempre un

ruolo ausiliario rispetto alla fanteria pesante delle legioni. Da un

punto di vista militare, comunque, si ha l'impressione che l'importanza

della cavalleria si sia affermata relativamente tardi nella storia,

grosso modo non prima della fine dell'antichità. Questo errore

di prospettiva deriva dalla nostra educazione, storicamente parlando,

«etnocentrica». Quando noi diciamo

«antichità», continuiamo a pensare principalmente a

quella greco-romana, massimo circummediterranea. Ma il mondo

greco-romano — un mondo di colline e di montagne, di paludi, di

boscaglie, di campi coltivati, di porti marittimi — non è

un mondo adatto al cavallo: o almeno, non particolarmente. Il regno

d'elezione di questi è costituito invece dai grandi altipiani e

dalle vaste pianure spazzate dal vento: l'altipiano iranico, il deserto

siro-arabico, il Sahara, e soprattutto quel mare d'erba e di pietre

solcato da grandi fiumi e avente per confini a nord la taigà, ad

est l'Altai e — riprendendo oltre esso — la grande muraglia

cinese, a sud i rilievi caucasico-himalayani, ad ovest la piana del

Danubio e il limes romano. Un mondo di pascoli e di polvere, di nomadi

e di pastori, limitato dai tre grandi imperi antichi, romano, persiano

e cinese: la steppa. Quella era la patria delle culture dei

«popoli cavalieri».

Il nostro discorso sulla cavalleria

medievale si apre dunque con uno sguardo alla cultura scito-siberiana,

fiorita tra il VII e il III secolo in una vasta area, grosso modo

inquadrabile tra il basso bacino del Dniepr, il Caucaso e l'Altai, ma

imparentata strettamente con le culture transaltaiche dei popoli di

stirpe mongoloide da un lato, con quelle nordiraniche stanziate tra

Caspio, Aral, Pamir (Sarmati e Saci) dall'altro. La civiltà

equestre, nei suoi aspetti tecnologici non meno che nelle sue

espressioni magico-religiose (il cavallo è una presenza sacrale

costante nelle tecniche sciamaniche di «viaggio

all'Aldilà»), ha la sua culla nel cuore stepposo del

continente eurasiatico.

Gli Sciti raccolsero, forse tramite l'Urartu (a sud del Caucaso),

l'eredità hittita e la perfezionarono, rimanendo in contatto

lontano, ma diretto, con la grande cultura cinese, come testimonia la

tecnologia della cosiddetta «arte delle steppe». I

progressi di questi popoli nell'equitazione sono evidenti.

Già dalla prima metà del I millennio a.C. il morso da

bocca «snodato» o «articolato» — che

permetteva di dirigere il cavallo senza ferirlo — era diffuso in

tutta l'Asia nord-occidentale, e dal VII secolo è documentato

con certezza nei kurgan (tombe a tumulo) dell'Altai. Intanto,

l'incontro tra le varie razze equine — la bassa, tarchiata razza

mongolica, da cui discendono il «cavallo di Przewal'skij» e

il tarpàn, e l'alta, robusta razza occidentale — avvenuto

probabilmente in area caucasica, favorì ampiamente nel tempo la

selezione. Gli Sciti — come pare testimoniato da una brocca a

rilievo trovata nella necropoli di Certomlyk, sul Dniepr —

usavano in battaglia cavalcare una razza grande e pregiata, simile a

quella di cui si servivano gli hittiti, mentre per altri usi

ricorrevano ai tozzi cavallini della steppa, capaci di fornir buone

prestazioni nella caccia e nei viaggi. Il cavallo

«sarmatico» che i latini chiamavano verèdus doveva

appartenere a questo secondo tipo. Dal tardo latino,

paraverèdus, poi trasformato in parafrèdus si sono

sviluppati i termini palegroi francese, palafreno italiano, Pferd

tedesco, tutti usati per indicare un cavallo da sella ma inadatto a usi

militari. Ben altre origini può vantare il grande cavallo da

battaglia. Per illustrarle, è utile partire da un episodio della

storia cinese della dinastia Han. Nella seconda metà del II

secolo a.C. l'imperatore Wu-ti, preoccupato delle scorrerie degli

Hsiung-Nu, stanziati tra Baikal e Huang-Ho, contro le sue frontiere,

ricorse per tenerli a bada a due accorgimenti. Il primo fu il

rafforzamento della Grande Muraglia; il secondo l'organizzazione di una

cavalleria pesante dotata di lunga lancia, di spada a due mani,

d'armatura di cuoio o di metallo: una cavalleria che non avesse nulla

da temere dal lancio delle frecce. A questo scopo occorrevano grandi e

forti cavalli.

Il piccolo cavallo del tipo Przewal’skij, usato

dalla cavalleria leggera cinese e dai suoi avversari nomadi, era

inadatto a così tanto: aveva taglia modesta, resistenza e

velocità moderate, testa e collo tozzi, zampe corte, garretto

basso.

Cavallo e cavaliere mongoli in un dipinto cinese su seta del XIII secolo.

Tozzo, corto di gambe e di collo, questo quadrupede è l'antico progenitore

del "cavallo di Przewal'skij"

Wu-ti venne a sapere che, nel paese di Ta-yuan, esistevano

«cavalli celesti», nati da divini. Erano imprendibili

stalloni che abitavano sui monti dai quali scendevano per unirsi con le

giumente. Il Ta-yuan corrispondeva al Ferghana, cioè all'area a

nord dell'alto corso del Syr-Daria, là dove giungono i

contrafforti del Tian Chan. Esso era abitato dal popolo indoeuropeo dei

Saka (i Saci), affini agli Sciti.

L'impugnatura di un pettine d'un sovrano scita del IV sec. a.C.

raffigurante un combattimento tra fanti e cavalieri

Tra 102 e 101 a.C., Wu-ti

riuscì a piegare il regno del Ta-yuan e a importare in Cina i

prodigiosi cavalli, i quali dovevano essere del medesimo tipo usato dai

Parti e dai Sarmati, dai popoli cioè che avevano già

sperimentato la cavalleria pesante. Erano animali alti e forti, atti a

sostenere grandi pesi e dure fatiche, poco ombrosi e impressionabili,

inclini ad affiatarsi con l'uomo. L'odierna razza dello Shire è

tipologicamente e caratteriologicamente vicina ad essi.

Fu su queste basi che avvenne, nell'Eurasia del I secolo a.C., una vera

e propria «rivoluzione militare». Diamo la parola, per

illustrarla, a uno storico sovietico, il Gumilev: «A Occidente i

Parti e i Sarmati introdussero l'uso della cavalleria pesante. I corpi

del cavaliere e del cavallo erano coperti di una corazza a scaglie, un

alto elmo a punta proteggeva la testa. Il cavaliere aveva come armi

d'offesa una lunga, pesante lancia e una spada a due mani. I guerrieri

così armati si ordinavano su una linea e travolgevano la folla

degli avversari armati alla leggera. Così i Sarmati ebbero

facilmente ragione degli Sciti nelle steppe del Mar Nero, e i Parti

arrestarono l'avanzata delle legioni romane, respingendole dal Tigri

all'Eufrate». Più tardi, appunto nel secolare scontro con

i Parti, anche i Romani adottarono questo tipo di cavalleria pesante:

«catafratti», ausiliari d'origine sarmatica. L'importanza

del cavallo del tipo del Ferghana, con la sua indole calma e

coraggiosa, era fondamentale per il catafratto. Egli disponeva di

un'alta, pesante sella, un vero e proprio sedile (questo infatti

significa, in latino, il termine sella), dato che la vecchia sella

leggera, o gualdrappa-semisella, non avrebbe consentito comodità

e stabilità a un cavaliere pesantemente armato. Egli era

però una greve massa di muscoli e d'armi in equilibrio su un

alto animale: il tipico punto di appoggio e di forza dell'uomo a

cavallo, la staffa, gli mancava. Tuttavia pare che la sua statica fosse

eccellente. Si suppone che egli disponesse di un sistema di fissaggio

al cavallo della lunga lancia che doveva manovrare a due mani, sistema

che consisteva in supporti e corregge; e che appoggiasse la parte

inferiore delle cosce e del bacino alle due faretre disposte ai due

lati posteriori della sella. Inoltre il sistema di cavalcare differiva

da quello successivo: il cavaliere premeva cosce e gambe lungo i

fianchi e la pancia dell'animale, con le ginocchia leggermente

divaricate, in modo da accrescere la solidarietà statica del suo

corpo con quello del cavallo; per serrare meglio la cavalcatura,

disponeva poi le gambe in una posa asimmetrica. Nell'impatto con la

lancia, compensava lo squilibrio del contraccolpo torcendo il busto e

piegando in avanti la spalla destra in modo da recuperare un sicuro

baricentro.

Cavallo e cavaliere germanici da un monumento sepolcrale di Hornhausen (700 a.C.)

Si deve notare che il maneggio della lancia a due mani impediva di

governare le redini durante la carica: il che presuppone un animale

talmente docile e affiatato con il suo signore da poter essere guidato

solo dalla voce e dalla pressione delle gambe. Ciò significa

lungo tirocinio; significa vita comune, amicizia,

«fratellanza» tra cavallo e cavaliere. Del resto, quando

parliamo di attrezzatura del cavaliere pesante noi ragioniamo troppo da

occidentali moderni: diamo cioè spazio eccessivo alla tecnica

materiale, sottovalutando l'addestramento. Non doveva trattarsi solo di

un certo tipo di morso o di sella: non a caso tutti gli antichi teorici

dell'equitazione, da Senofonte in poi, insistono sull'addestramento e

l'esperienza. Le prestazioni per esempio degli odierni cavalieri

afghani — o quelle dei nostri acrobati equestri «d'alta

scuola» — ci stupiscono ancor oggi anche perché

vengono effettuate quasi senza l'aiuto di strumenti. Quando noi diciamo

che questa o quella cosa era impossibile senza la staffa, mentre le

fonti ci provano il contrario, è evidente non che le fonti

sbagliano, ma che a noi sta sfuggendo qualcosa. E si torna,

così, dalla storia della tecnica a quella della

mentalità: si torna alla sepoltura comune del guerriero e del

cavallo; si torna a quella sorta di identità fra uomo e animale

che pare adombrata nel mito del centauro e che le leggi alemanne, in

età altomedievale, chiamavano in causa affermando che colpire il

cavallo era come colpire il cavaliere. Al cavallo il guerriero parla; a

lui si rivolge chiamandolo per nome; ed esso è talmente fedele

al suo signore — da Decio Mure al Cid Campeador — da

seguirlo fino alla morte, sacrificandosi con lui e per lui. Il cavallo

da guerra medievale è ancora, e resterà per il cavaliere,

l'arcano compagno dei kurgan della steppa e dei sepolcri

germanici, il fratello-guida dell'oltretomba, il veicolo della morte e

della gloria. Nell'Occidente altomedievale la tradizione del cavaliere

catafratto decadde e tese a scomparire con la decadenza dell'impero

romano, anche se pare che Goti e Longobardi ne perpetuassero le

tecniche. La cavalleria pesante si riaffermò comunque di nuovo a

partire dalla seconda metà dell' VIII secolo, con l'arrivo di un

nuovo strumento, la staffa. Essa pare sia nata verso il II secolo a.C.

in India, ma la sua data di nascita e la sua evoluzione continuano a

essere oggetto di controversia. Nella sua definitiva struttura —

cioè come un triangolo ligneo o metallico, evoluzione forse di

un primitivo laccio di cuoio — sembra essersi definitivamente

affermata in Cina e nelle culture centroeurasiatiche solo a partire dal

V secolo. La sua primitiva e fondamentale funzione dovette esser quella

di consentire una comoda ascesa in sella. Essa tuttavia forniva in

realtà prestazioni che sembrano più importanti:

conferendo al cavaliere maggiore stabilità, gli permetteva una

libertà prima sconosciuta nei movimenti (per esempio nel tirar

d'arco); offrendo un solido punto d'appoggio creava una nuova

solidarietà statica uomo-cavallo e consentiva lo sviluppo di un

nuovo maneggio della lancia, quello che sarebbe divenuto caratteristico

del cavaliere medievale, cioè l'attacco «a fondo»

condotto imbracciando la lancia e serrando l'asta sotto l'ascella.

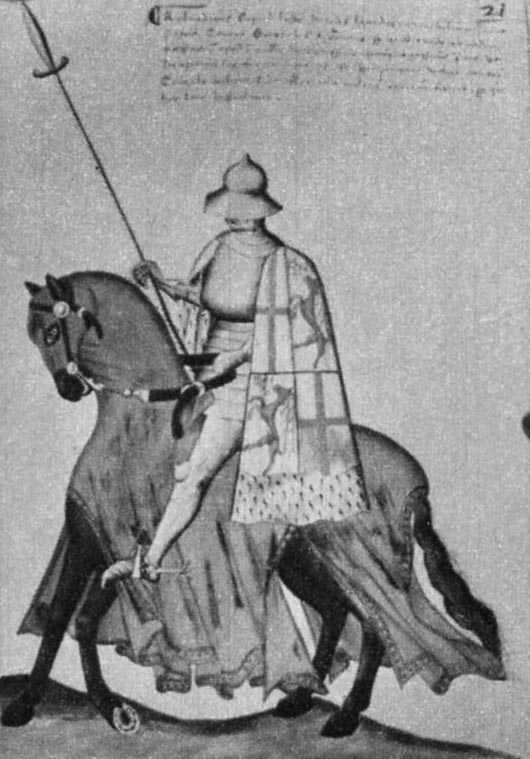

Lanciere medievale a cavallo in una miniatura da un antico codice ferrarese.

Si

è obiettato che, in realtà, il nuovo maneggio della

lancia si ebbe solo a partire da qualche secolo più tardi

rispetto all'arrivo della staffa in Occidente; tuttavia, non si deve

dimenticare che il nuovo strumento, consentendo al cavaliere di alzarsi

in piedi facendo forza sulle staffe, gli permise un nuovo e micidiale

uso della lunga spada caratteristica dei Reitervölker, spada che

sarebbe diventata l'emblema del cavaliere medievale. Il colpo vibrato

con la lunga, pesante arma da fendenti — così diversa dal

corto gladius romano, un'arma che si usava di punta — era

micidiale se calava dal braccio di un cavaliere. La spada difatti

poteva acquistar forza descrivendo un arco di quasi centottanta gradi.

Va da sé che l'adozione della spada da fendenti imponeva la

risoluzione di grossi problemi di tecnica metallurgica. In tal modo

sviluppo dell'equitazione e sviluppo della siderurgia s'integravano a

vicenda.

Affermatasi in Persia e a Bisanzio verso il VII secolo, la staffa

passò in Occidente tramite i Bizantini (fra l'altro, molti

guerrieri germanici solevano recarsi a Costantinopoli per servirvi come

mercenari), ma forse anche grazie all'esempio dei nomadi Avari. Nel

corso del IX secolo, la cavalleria europea prese a disporre anche del

ferro, che riduceva le possibilità di scivolata del cavallo e di

rottura dello zoccolo. Una serie di coincidenze e una discreta dose di

determinismo hanno fatto sì che in un recente passato si sia

attribuita alla staffa un'importanza forse eccessiva nel mutamento

delle strutture sociopolitiche dell'Alto Medioevo e nella nascita della

società feudocavalleresca. Si notò che lo sviluppo della

cavalleria pesante legato alla concessione, da parte sovrana, di una

quantità di beni (terre, di solito) sufficiente a chi la riceve

per mantenersi ben armato, data appunto dalla metà dell'VIII

secolo, e vi si volle vedere una risposta ai raid al di qua dei Pirenei

degli Arabi di Spagna.

Le cose stanno in modo sensibilmente differente. È un fatto

semmai che nella Francia dell'VIII secolo — a parte il pericolo

costituito dai raid arabi e da quelli avari — si

verificò una sorta di colpo di Stato che abbatté la

vecchia dinastia merovingia e instaurò quella carolingia. I

nuovi padroni, consci della loro illegittima posizione, provvidero a

corroborarla concedendo ai loro sostenitori terre in misura tale che

permettessero loro di armarsi in modo superiore alla restante

popolazione franca. Con ciò, essi avviarono un processo

verificatosi in tutto il continente, che consisteva nel dicotomizzarsi

delle società germaniche (originariamente costituite da liberi

guerrieri, e liberi in quanto guerrieri) in una élite di

possidenti che grazie alle loro ricchezze potevano specializzarsi

nella guerra — i milìtes — e in una massa di

contadini che l'alto costo dell'equipaggiamento militare costringeva a

rinunziare all'uso delle armi e a fornire, in sostituzione, il frutto

del loro lavoro — i rustici—. In questa divisione del

lavoro e in questa gerarchizzazione del prestigio sociale sta il nucleo

della civiltà feudocavalleresca, che avrebbe dominato la scena

europea fino all'età delle crociate. Non si diventava, quindi,

milites per diritto di nascita (non nei primi tempi né solo per

quello, almeno): lo si diveniva per abilità guerriera e per

disponibilità di beni economici. Un cavallo in realtà

costava molto, e le varie armi pesanti di offesa e di difesa non erano

da meno. Una fonte, grosso modo coeva a Carlo Magno valuta un cavallo

dalle 3 alle 6 volte più di un bue. Il cavallo divenne da allora

veramente un protagonista privilegiato della storia.

Due aurighi romani da circo con i cavalli riccamente imbrigliati.

(Mosaici conservati al Museo Nazionale di Roma)

Per lui si

dovettero modificare anche abitudini e tecnologie agricole.

Poiché esso aveva bisogno di avena, di orzo, di foraggio, i

mercati dovettero adeguarsi alla domanda di questi prodotti. Il

tradizionale «campo di marzo», l'assemblea armata degli

antichi Germani, si mutò dall'età carolingia in

«campo di maggio», in modo da permettere ai cavalli di

trovare foraggio fresco in abbondanza. Il fatto che il cavallo fosse

sempre più apprezzato come animale da guerra non significa che

scomparisse come bestia da lavoro. Semmai, ebbe grande sviluppo la

selezione delle razze equine. A partire dal X secolo si sviluppò

l'allevamento di una razza alpino-occidentale forte e di massicce

strutture, adatta al pesante carico del cavaliere armato non meno che

alla greve charrue, l'aratro continentale adatto ai terreni pesanti del

Nord. Ma per quanto, al settentrione soprattutto, restasse impiegato

nell'agricoltura, il cavallo era ormai avviato a presentarsi sempre

più come un animale da guerra: anzi — nella realtà

e nelle rappresentazioni collettive — come l'animale da guerra

per eccellenza. Lo sarebbe rimasto fino alla soglia dei giorni nostri.

I bambini che ancor oggi restano affascinati dinanzi ai grandi cavalli

bianchi delle giostre obbediscono, senza saperlo, a un'antica

suggestione, aderiscono a un linguaggio collettivo antico di millenni.

Sono in realtà, anch'essi, molto più figli della steppa

di quanto non suppongano nei loro giochi guerrieri.

San Giorgio, sul suo cavallo bianco, uccide il drago.

(Icona russa del XV secolo, Mosca, Galleria Tretjakov).